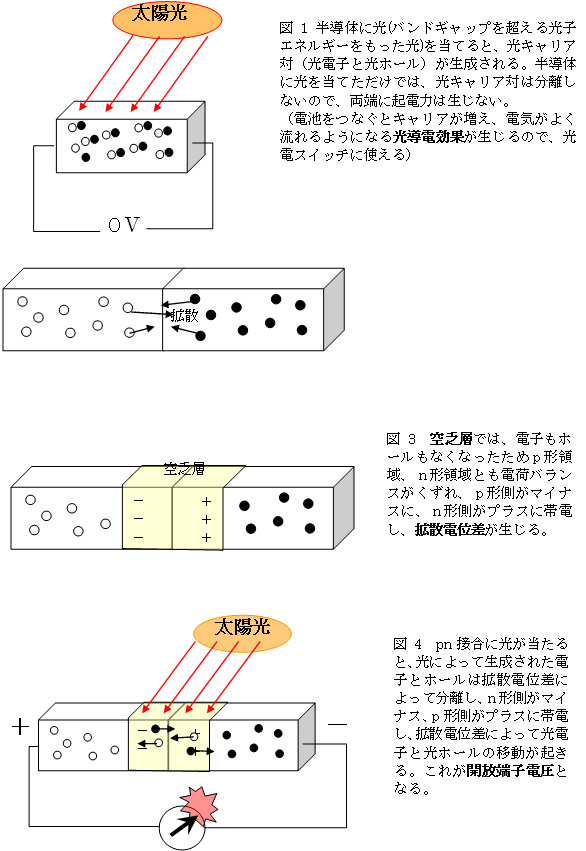

図1に説明するように、光(バンドギャップを超える光子エネルギーをもつ光り)を当てると、光キャリアのペア(光電子と光ホール)が生じます。光を当てる前からあったキャリアに光キャリアが加わるので、電気伝導度が増加します。これを【光導電効果】といいます。しかし、これだけでは、光スイッチには使えても、太陽電池にはなりません。

図2のようにp形半導体(ホールが主なキャリアであるような半導体)とn形半導体(電子が主なキャリアであるような半導体)をくっつけます。すると、p形半導体のホールはn形半導体に向かって流れ、n形側の電子はp形側にむかって流れます。(これを拡散といいます。赤インクを入れた水槽と真水の水槽をくっつけると、赤インクが真水に向かって流れ、全体がピンクになるのと同じです。)界面付近では電子とホールが再結合して空乏層ができます。これによって、p形側にもn形側にもキャリアのいない領域【空乏層】が生じます。

p形領域、n形領域とも、もともとは中性だったのにキャリアがなくなったので、電荷バランスが崩れ、図3に示すように空乏層のp形側がマイナス、n形側がマイナスに帯電し、【拡散電位差】が生じます。これを【内蔵電位差】ともいいます。

ここで、図4 に示すように接合部に光が当たると、光によって生成された電子とホールのペアはこの拡散電位差によって分離し、n形側がマイナス、p形側がプラスに帯電し、この結果、開放端子電圧が両端に現れます。

要点Check: