Arnhem (アーネム)

1.jpg) アーネムはナイメーヘンの北隣の大きな町です。この地に、ホーヘ・フェルーヴェ(Hoge Veluwe)国立公園があり、その中にKroller Muller Museum (クレーラーミューラー美術館)があります。ここにはゴッホの有名な「夜のカフェテラス」、「ジャガイモを食べる人々」など膨大な美術コレクションがあります。広々とした庭園にあるOutdoor Exhibition (野外の彫刻展示)もすばらしいものがあります。

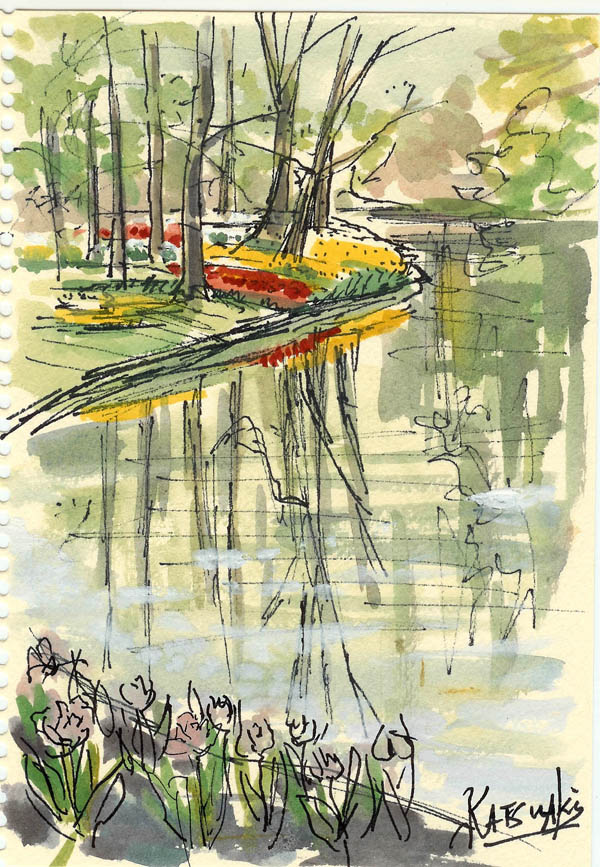

アーネムはナイメーヘンの北隣の大きな町です。この地に、ホーヘ・フェルーヴェ(Hoge Veluwe)国立公園があり、その中にKroller Muller Museum (クレーラーミューラー美術館)があります。ここにはゴッホの有名な「夜のカフェテラス」、「ジャガイモを食べる人々」など膨大な美術コレクションがあります。広々とした庭園にあるOutdoor Exhibition (野外の彫刻展示)もすばらしいものがあります。ホーヘ・フェルーヴェ(Hoge Veluwe)国立公園の端のアーネム市内中心部近くの静かな緑豊かなエリアに位置するホテルLandgoed Groot WarnsbornのGarden restaurant (庭園レストラン)は美しい。庭園内にある建物も美しい。

ライデンは、スキポール空港から30分で行ける学園都市である。旧市街は運河で囲まれ、跳ね橋と風車のある「絵になる」風景が見られる。

ライデンは、スキポール空港から30分で行ける学園都市である。旧市街は運河で囲まれ、跳ね橋と風車のある「絵になる」風景が見られる。 リンバーグ州の州都マーストリヒトは、ヨーロッパ統合の「マーストリヒト条約」が結ばれた町として有名である。町は、ライン(ワールス)川の支流のマース川にそって発達し、古くローマ時代の遺跡が見られる。

リンバーグ州の州都マーストリヒトは、ヨーロッパ統合の「マーストリヒト条約」が結ばれた町として有名である。町は、ライン(ワールス)川の支流のマース川にそって発達し、古くローマ時代の遺跡が見られる。 アムステルダムからインターシティ(急行列車)に乗って1時間半でオランダの東部、ドイツとの国境に近いこの町につきます。

落ち着いたたたずまいのこの町はワールス川(ドイツ語ではライン川)の河畔にあり、氷河の運んできた堆積物のために丘が形成され、決して低地ではありません。歩け歩けオリンピックが開かれることでも有名です。

アムステルダムからインターシティ(急行列車)に乗って1時間半でオランダの東部、ドイツとの国境に近いこの町につきます。

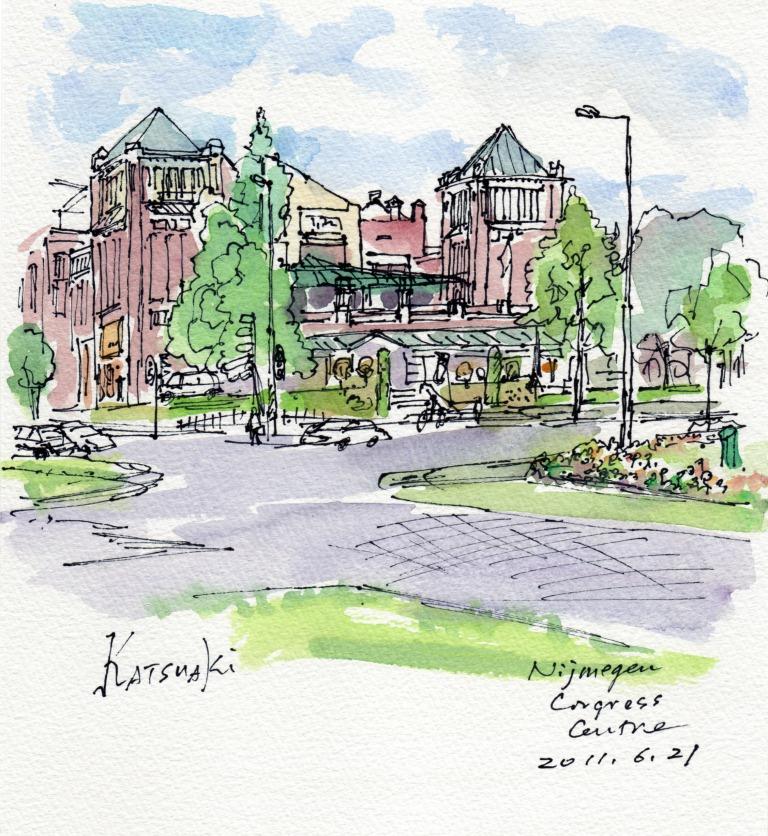

落ち着いたたたずまいのこの町はワールス川(ドイツ語ではライン川)の河畔にあり、氷河の運んできた堆積物のために丘が形成され、決して低地ではありません。歩け歩けオリンピックが開かれることでも有名です。 2011年6月光磁気研究国際シンポジウムMORIS2011が、ナイメーヘンの

2011年6月光磁気研究国際シンポジウムMORIS2011が、ナイメーヘンの